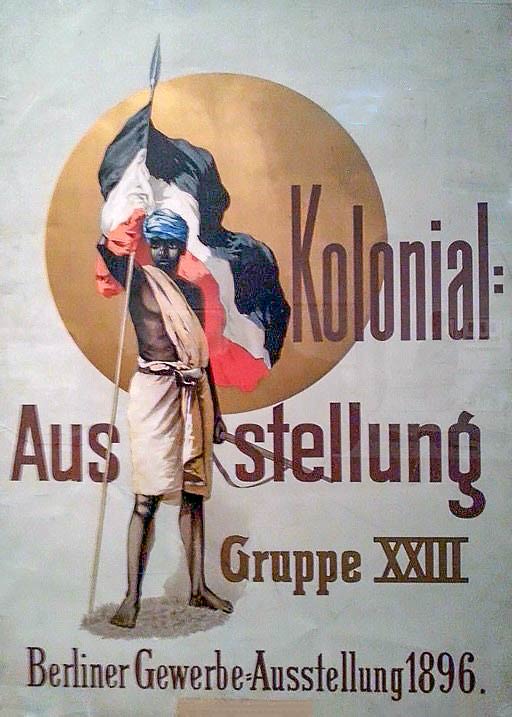

Die Erste Deutsche Kolonialausstellung 1896

Vom Ende des 19. Jhdt. bis in die dreißiger Jahre fanden in Deutschland über vierhundert Völkerschauen und Kolonialausstellungen statt, oft auf Jahrmärkten oder in Zirkussen. Zur Schau gestellt wurden hauptsächlich Menschen aus den ehemaligen deutschen Kolonien in Afrika und der Südsee. In den fünfziger Jahren war dann damit Schluss; Film und Fernsehen und vor allem der aufkommende Ferntourismus hatten diese bizarren Spektakel überflüssig gemacht. Verschwunden sind die „Menschenzoos“ aber nicht. In Ländern wie z. B. Namibia, Tansania oder Südafrika können Touristen weiterhin in sogenannten Cultural Villages exotisch anmutende Darbietungen verfolgen.

Vor zwei Jahren berichtete der ‚Spiegel’ über eine ethnologische Ausstellung, auf der sich Afrikaner „von den Besuchern begaffen lassen“ mussten. Und die Überschrift eines Artikels der ‚taz’ zur selben Ausstellung lautete „Menschen zum Anglotzen“. Gemeint waren allerdings nicht Vorführungen in den heutigen Cultural Villages Afrikas, sondern die Darbietungen auf der Ersten Deutschen Kolonialausstellung 1896 in Berlin-Treptow. Über deren wohl oft aufdringliche und neugierige Besucher kann man sicherlich die Nase rümpfen, doch die verhielten sich nach allen Berichten in der Regel nicht respektloser als die Teilnehmer heutiger Studienreisen. So jedenfalls meine persönliche Einschätzung.

Ich möchte nicht verhehlen, dass auch ich auf meinen Reisen in Afrika die Vorführungen in den Cultural Villages faszinierend fand. Doch nach und nach machte sich bei mir ein ungutes Gefühl breit. Hatte ich nicht tatsächlich Menschenzoos besucht? Und wie mögen sich die „Zurschaugestellten“ gefühlt haben? Ist diese Märchenpark-ähnliche Darbietung angeblich authentischer Lebensweisen nicht etwas aus der Zeit gefallen?

Sicher, es gibt Argumente, die generell für Cultural Villages sprechen: Traditionelle Lebensweisen würden nicht in Vergessenheit geraten und das kulturelle Erbe unterschiedlicher ethnischer Gruppen bewahrt bleiben. Nicht zuletzt: Die Akteure bekämen ein Entgelt, das ihre meist prekäre Lebenssituation verbessern hilft. Doch stimmt das alles wirklich? Mein Unbehagen blieb.

Wie war das damals auf der Berliner Kolonialausstellung? Werfen wir einen Blick zurück ins Jahr 1896.

Vom 1. Mai bis zum 15. Oktober 1896 fand in Berlin-Treptow ein, wie es heute heißen würde, Mega-Event statt: die Große Berliner Gewerbeausstellung. Mit dazu gehörte die Erste Deutsche Kolonialausstellung an den Ufern des heute noch vorhandenen großen Karpfenteichs im Treptower Park. Trotz aller Show-Elemente erhoben die Initiatoren, anders als bei den bizarren „Völkerschauen“ auf Volksfesten oder in Zoologischen Gärten, dabei den Anspruch der Wissenschaftlichkeit.

Um den damaligen Hype um die Gewerbe- und insbesondere um die Kolonialausstellung nachzuvollziehen, muss man sich in die Situation eines Besuchers versetzen, der fremde Kontinente noch nicht aus Filmen oder von Fernreisen kennen konnte, sondern nur aus Zeitschriften und Büchern. Heute bringen Düsenjets Touristen innerhalb eines Tages in fast jedes Land der Erde; damals benötigten die Postdampfer für die Fahrt in die Kolonien drei bis vier Wochen. Wie faszinierend musste es da sein, in eine exotische Welt eintauchen zu können – mit der Straßenbahn weniger als eine Stunde von der Berliner City entfernt.

Die Kolonien genossen bei der Bevölkerung zwar große Popularität, die deutsche Kolonialpolitik war aber keinesfalls unumstritten. Insofern diente die Kolonialausstellung auch der Verbreitung des kolonialen Gedankens. Folgerichtig zeigte sie nicht die dunklen Seiten deutscher Kolonialherrschaft, sondern nur deren vermeintlichen Nutzen. Die koloniale Vergangenheit war ohne Zweifel eine Zeit der Unterdrückung, Ausbeutung und Gewalt. Die Kolonialgeschichte aber ausschließlich nach heutigen Maßstäben und Wertvorstellungen zu beurteilen, würde nur wenig zum Verstehen der Kolonialzeit beitragen.

Um einen Eindruck zu vermitteln, wie die Ausstellungsmacher den Tagesablauf ihrer „schwarzen Landsleute aus den Kolonien“ beschrieben haben, möchte ich, etwas gekürzt, eine Passage aus dem amtlichen Ausstellungsbericht zitieren. Ob die fremden „Landsleute“ diese romantisierende Beschreibung geteilt hätten, wage ich allerdings zu bezweifeln.

„Unsere Gäste aus den Kolonien haben eine nach ihren Begriffen sehr komfortable Unterkunft gefunden. Die langgestreckten wetterfesten und heizbaren Hütten befinden sich rings um einen freien Platz, auf dem sich während des Tages ein großer Teil des Lebens und Treibens abspielt.

Über einhundert Eingeborene sind aus West- und Südwestafrika, Ostafrika und Neu-Guinea gekommen, um das Völkergemisch der Kolonien zu repräsentieren. Dafür wurde ihnen außer dem vereinbarten Lohn für acht Monate Hin- und Rückfahrt, gewohnte landestypische Verpflegung, Unterkunft, gegen europäische Witterungseinflüsse warme Kleidung und medizinische Versorgung geboten.

In der Beschäftigung und Tageseinteilung wird ein feststehender Modus gewahrt: Gegen zehn Uhr gehen zwei bis drei Mann von jedem Stamm zur Verpflegungsausgabe, der die Bereitung des Mittagsmahls folgt, das unter Lachen und Scherzen verzehrt wird. Eine einstündige Ruhepause benutzen die einen zu einem Schläfchen, andere wieder zu Spiel und Plauderei. Anschließend schmückt man sich zu den Vorführungen und Tänzen. Nachmittags finden die Vorführungen, Tänze und landesüblichen Spiele der Eingeborenen statt. Später versammeln sie sich in der Araberstadt, wo sie Kriegstänze und -spiele vorführen.

Beim Einbrechen der Abenddämmerung geht es in die Dörfer zurück. Das Abendbrot wird bereitet und verzehrt, und dann halten Spiel und Tanz zu eigenem Vergnügen alle noch zusammen. Bis spät in die Nacht tönen Lachen, Gesang, die Klänge einer Violine, oder einer Querpfeife aus den Hütten.“

(Quelle: Amtlicher Bericht über die Erste Deutsche Kolonialausstellung, Berlin, 1897)

Klingt das nicht wie eine Beschreibung aus einem heutigen Travel Guide, Rubrik: „Tipps für individuelle Entdecker“?

Im September und Oktober 1896 traten die meisten der Afrikaner und Südseeinsulaner ihre Heimreise an. Etwa zwanzig von ihnen blieben in Deutschland. Einige begannen eine Schulausbildung oder Handwerkslehre, andere wollten die deutsche Sprache und Kultur studieren und Kontakte knüpfen, um die Lebensbedingungen in ihrer Heimat verbessern zu können.

Es gab auch medizinische Gründe, Berlin nicht sofort zu verlassen: Die ungewöhnlich kühle Witterung im Sommer 1896 hatte zu Erkältungen und ernsthaften Erkrankungen geführt, die erst auskuriert werden mussten. (Trotz der medizinischen Versorgung durch die Ärzte der Charité starben drei Afrikaner an Lungenentzündung.)

Insbesondere die Gruppe der Hereros und Namas aus Deutsch-Südwest empfanden die ihnen auf der Ausstellung zugedachten Rollen als Ausstellungs- und Studienobjekte diskriminierend. So mussten in ihrer Heimat als Lehrer und Übersetzer tätige Hereros auf der Ausstellung als Fuhrleute die Ochsen- und Pferdegespanne der „Hottentotten“ lenken. Und von den sog. Suaheli, oft islamische Händler oder Handwerker aus küstennahen Siedlungen, wurde verlangt, folkloristische Kriegsspiele und rituelle Tänze vorzuführen.

Die in Berlin gemachten Erfahrungen der ausländischen „Gäste“ waren zwiespältig. Einerseits schätzten sie die ihnen von vielen Deutschen entgegengebrachte Empathie, andererseits beklagten sie sich über rigide Regieanweisungen der Ausstellungsleitung und über mangelnden Respekt aufdringlicher Besucher. Sich ihre Würde zu bewahren, war nicht immer einfach. So lehnten es Hereros und Witbooi-Namas mehrheitlich ab, als landestypisch angesehene Trachten anzuziehen und kleideten sich europäisch. Auch waren einige Afrikaner nicht bereit trotz angebotener Geldbeträge „physioanthropologische Kopf- und Körpervermessungen“ an sich vornehmen zu lassen. (Die Theorie, dass es eine Hierarchie unterschiedlich entwickelter menschlicher Rassen mit spezifischen körperlichen Merkmalen gäbe, ist keine Erfindung der Nazis, sondern war in damaligen Wissenschaftskreisen weit verbreitet.)

2017 unternahm ich eine organisierte Studienreise nach Namibia. Ein Highlight sollte eine „spannende Begegnung mit dem Volk der San“ im Nordwesten der ehemaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika sein. Hier der Kurzbericht über meinen Besuch:

Kaum hatte unser Bus gehalten, stürzte die ganze Reisegruppe zur nächstgelegenen Grashütte. Zwanzig Touristen bildeten einen Halbkreis um eine junge Frau, die vor der Hütte auf dem Boden saß und ihr Baby stillte. Die Kameras klickten unaufhörlich. „Hier bekommt ihr einen authentischen Eindruck vom Leben der San“, erklärte uns der Reiseleiter. Früher habe man die San als Buschmänner bezeichnet, doch das sei heute nicht mehr korrekt. Unsere Gruppe wanderte dann ein paar Hütten weiter und fotografierte, wie ein San Feuer machte und ein anderer einen Jagdbogen herstellte. Nach einer Gesangseinlage junger Männer verließen wir das Dorf. Der Busfahrer wartete schon ungeduldig. Dass sich vor solchen Fotomotiven oft bis zu zwei Dutzend kamerabewehrte Touristen gedrängelt haben, zeigen die Bilder nicht.

Ein Jahr später fuhr ich in das ehemalige Deutsch-Ostafrika. In der Nähe von Arusha in Tansania besichtigte unsere Reisegruppe das „Living Cultural Center“, das uns einen Einblick in den Alltag der Massai geben sollte. Im Massaidorf wurden wir mit lautem Gesang begrüßt und anschließend durch das Dorf geführt. ‚Gern lassen sich die Dorfbewohner in ihren farbenprächtigen Gewändern fotografieren’, stand im Katalog unseres Studienreiseveranstalters. In der Tat, die Massai hatten nichts dagegen, von uns hautnah fotografiert und gefilmt zu werden. Freundlich lächelnd ließen sie alles über sich ergehen. Unsere Gruppe fühlte sich im wahrsten Sinne des Wortes wie zu Hause. Alle fotografierten, was das Zeug hielt – Männer, Frauen und Kinder vor und in den Lehmhütten, beim Kochen, Essen, Stillen und Nähen. Nach einer Stunde war dann für die Dorfbewohner der Spuk vorbei, und unser Bus fuhr uns zum Flughafen. Auf Sansibar erwartete uns der Ausflug in ein Gewürzdorf mit, na klar, einem „Einblick in die Lebensweise der Einheimischen“.

Eine japanische Reisegruppe, die in Oberammergau einer Schuhplattler-Vorführung beiwohnt, erfährt dabei über die deutsche Lebensweise genauso viel wie ein Besucher eines afrikanischen Cultural Villages über den wirklichen Alltag der Sans oder der Massai – nämlich nichts. Dass ein Besuch dort interessant und spannend ist, will ich nicht bestreiten, und ich möchte auch keinesfalls davon abraten. Es bleibt aber pure Unterhaltung. Und dass viele Touristen im Ausland nur ihre Vorurteile und Klischees bestätigt sehen wollen, dürfte auch durch neue Konzepte für Culture Villages kaum zu ändern sein.

Journalisten, die die Besucher der Kolonialausstellung von 1896 pauschal als „Gaffer“ diskreditieren, sollten gerechterweise den Blick auch auf das heutige Geschehen in den touristischen Zielgebieten richten. (Auf die seltsamen Kommentare und Verhaltensweisen einige meiner Mitreisenden in den Cultural Villages einzugehen, möchte ich mir hier ersparen.)

Über touristische Missstände und negative Reiseerfahrungen wird allerdings hauptsächlich nur in den sog. sozialen Medien berichtet. Presse und insbesondere private TV-Sender halten sich dagegen mit Kritik sehr zurück und beschreiben oft einen Traumurlaub, der mit der Wirklichkeit vor Ort nur wenig zu tun hat. Eine Erklärung hierfür findet sich häufig am Ende der Reiseberichte: „Diese Reise wurde mit Unterstützung der Tourismuszentrale/Airline XYZ durchgeführt.“

Die Wieg des modernen Marketings wurde der Weltreklame-Kongress in Berlin 1929.